no es como la esperábamos...

Plaza Brasil

Un lugar para vivir, como el que encontró Elvira ese noviembre del 69 en Plaza Brasil, es siempre mucho más que solo un lugar para vivir.

La planta baja se distinguía de las de sus vecinas en que estaba dominada por un ancho portón de madera de roble con guarniciones de hierro forjado que daba a un zaguán en cuyo centro crecía una palmera alta, gruesa, peluda y polvorienta. Al abrirlo, Elvira comprobó que el portón no se había convertido aun en la entrada a múltiples oficinas de abogados o de corredores de propiedades o en una farmacia, o en un taller de reparaciones, o en un mercado.

Era simplemente una casa; descomunalmente enorme, diríase que ridículamente enorme, pero todavía una casa. Olores; fue lo primero en lo que pudo pensar. El piso de baldosas rojas del zaguán, orillado a la derecha por una tapia de cerca de dos y medio metros de alto en la que crecían buganvillas detrás de dos limoneros y un naranjo en flor, aparecía inmaculadamente limpio y brillante. Elvira respiró profundo y sintió el olor dulzón de la higuera que crecía en uno de los patios interiores. Por ahí, por detrás de ese querubín destartalado, con la nariz rota, con una corona verde de musgo y de líquenes y meando suavemente en la fuente de arenisca. Hacia el fondo, sobre una segunda tapia de ladrillos divisoria, allí donde les daba en abundancia el sol, vio una docena de macetas con geranios. Elvira olfateó y pudo percibir el olor pungente de sus hojas aterciopeladas.

¿Geranios o cardenales?

¿Cuál palabra usar aquí?

¿Geranios o cardenales? ¿Es un asunto de clase o de región?

Elvira estaba de pie en medio del zaguán.

Desde allí, hacia la izquierda, se encontraba la entrada a la casa propiamente tal a la que se llegaba superando tres anchos peldaños de mármol blanco jaspeado. Era un todavía imponente edificio de color carmesí ya pálido, con la fachada cubierta de fitorios, roleos y otras de esas molduras de yeso que simulaban columnas jónicas o corintias tan favorecidas por los arquitectos de las casas de ese barrio antes pretendidamente señorial y aristocrático. Una planta baja más dos pisos superiores; cuatro ventanas en cada uno de ellos mirando hacia el zaguán, balcones de hierro negro. Arriba buhardillas, mansardas y ojos de buey.

Como en las tarjetas postales francesas color sepia del siglo pasado.

Como en las novelas de Blest Gana, de Orrego Luco; continuándose hasta las de José Donoso.

Elvira se dio perfectamente cuenta que la criada maciza, de pelo gris, moño redondo en la nuca, de tez morena, entrada en carnes y de tobillos gruesos, pulcramente vestida completamente de negro y zapatos bajos del mismo color y sin tacones que apareció en el umbral de la mampara de vidrio prensado tras ella tirar de una campanilla, la escudriñó cuidadosamente de arriba a abajo antes de invitarla a pasar al salón y esperar allí a la dueña.

Casi sin muebles, el salón olía a limpio y a lavanda.

Hacía frío. Un gobelino desteñido representando una alegoría mitológica que no alcanzó a identificar cubría a medias una de las paredes de adobe estucado. Reconoció el olor a brasero soplando desde la otra habitación. El de naftalina y el de eucalipto que venía del aparador frente a ella, sólo con un reloj detenido sobre la superficie en la que no había una muestra de polvo. Bajó los ojos y supo que sobre el piso de madera no hacía mucho había habido una alfombra.

Elvira asintió con la cabeza. Sabía entonces que en cualquier momento se aparecería sonriendo alguna versión de doña misiá Elisa Grey de Ábalos. Eso la decidió.

Eso y el calculado gesto generoso y amable de doña Josefina María Muñoz Pérez–Cotapos, tan ágil, delgada y menuda como la criada era pausada y corpulenta, quien, agradada de su apellido catalán y de que estudiara en la Universidad Católica, le ofreció por apenas 25 escudos mensuales más del precio anunciado en El Mercurio, una habitación más amplia, cercana a una de las dos salas de baño y separada de las otras cuatro habitaciones del tercer piso por un pequeño saloncito con dos sillones tapizados a la francesa que ella llamó el boudoir.

Elvira aceptó la oferta.

—Muy bien. Es una de mis mejores habitaciones —le dijo entonces doña Josefina María al tiempo que recibía, contando cuidadosamente los billetes, los primeros dos meses de alquiler.

Además del olor a espliego en el armario y al de tabaco de pipa Amphora que aun impregnaba las cortinas de brocato, una tercera herencia del anterior ocupante de la habitación —don Robert Siegfried Kanders, un refugiado húngaro–alemán, fallecido de larga edad hacía poco y que, muy buen católico, había luchado en Europa en defensa de la civilización cristiana antes de verse forzado a emigrar a Chile, según le susurró discretamente en voz baja doña Josefina María a Elvira— era un viejo, pesado y voluminoso, pero en muy buen estado, tocadiscos Telefunken del que ella podía disponer en su habitación si así lo quería.

Elvira prefirió pasar por alto el muy probable pasado turbio del tal Robert Siegfried y, aunque no tenía muchos vinilos todavía —eso cambiaría cuando año y medio más tarde se mudara Ramiro a la habitación situada al otro extremo del boudoir— aceptó encantada y, luego de comprobar esa noche que la aguja estaba en perfectísimo estado, se tumbó por fin en la cama durmiéndose esa primera vez de vuelta en Santiago, de nuevo sola sin Aníbal, mientras escuchaba la primera de las Gymnopédies de Erik Satie. Quiso continuar su lectura de Las afinidades electivas, pero esa noche se durmió antes de pasar tres o cuatro párrafos.

Por tercera vez en menos de cuatro años era una vuelta a empezar, una nueva mudanza. Esta vez más libre, tal como lo quería Aníbal y también tal como lo quería ella, ¿por qué no? Después de esa temporada en Temuco, creía estar segura de saber que no sólo podía leer bien, sino que también podía escribir decentemente bien... y apreciaba los consejos que recibía de Marianela Catalán con quien había terminado de hacerse muy compinche luego de haberla conocido en una de las tertulias de Begoña Blanco. Sin Aníbal cerca Elvira hubiera pasado sola la noche que cumplió veintiún años ese cuatro de abril, si Catalán no la hubiese invitado a celebrar en su casa terminando ambas sumamente borrachas con licor de nuez, el apreciado producto colateral y clandestino de las nueces que su padre cultivaba en su parcela cercana a Maipú.

Sphinx

En marzo del 71, llegó Ramiro a la pensión de doña Josefina María Muñoz Pérez–Cotapos y

poco a poco trasladó uno a uno sus numerosos elepés de música progresiva a la habitación de Elvira

y hacer así buen uso del Telefunken de Kanders.

Con otra voluta de la historia comenzada en la Círculo de Temuco, el 8 de marzo del 71, casi un año después de Elvira, a cuatro meses de iniciado el gobierno de Allende el pasado 4 de noviembre, llegó Ramiro a la pensión de Plaza Brasil. El mismo Ramiro distraído y sincopado de siempre, con los mismos botines desabrochados de antes, con la misma cara de niño travieso; con las mismas manos largas, siempre cálidas y de uñas comidas; ahora más alto y recién matriculado en la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Ramiro pasó soplado los primeros cursos de Álgebra y de Cálculo; tan rápido en verdad que pronto su consejero en la Escuela le sugirió que preparara por su cuenta los exámenes de las asignaturas básicas y que asistiera en cambio a los seminarios avanzados.

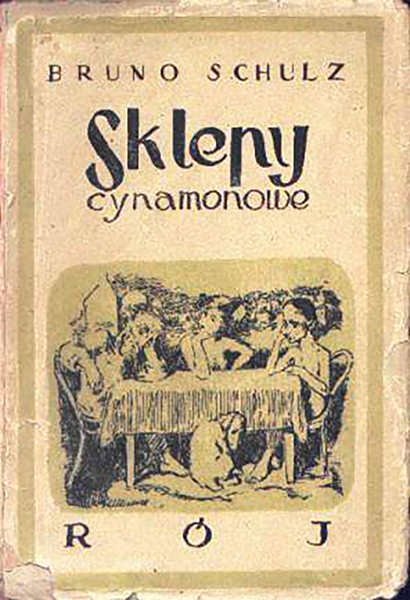

Aun así, Ramiro tenía una inmensa cantidad de tiempo libre el que llenaba escuchando sus vinilos de música progresiva, Emerson, Lake and Palmer y Jethro Tull, más que Pink Floyd eran sus preferidos; perfeccionando sus gallos, serpientes y pelícanos de origami; leyendo Die Zimtläden, la traducción al alemán de los cuentos de Bruno Schulz (aunque como real y dedicado aficionado se las había arreglado para agenciarse con una copia en el original polaco); leyendo lentamente párrafo a párrafo, ítem a ítem el Tractatus de Wittgenstein y, por encima de todo eso, irritando con muy poco disimulado placer con su presencia a Aníbal, fumándose un pito tendido sobre la alfombra a rayas multicolores de la habitación de Elvira, cada vez que por una razón u otra el hermano de Monche viajaba a Santiago y se asomaba brevemente por ahí.

—Te viera Gustavo, huevón.

—Con Gustavo me llevo muy bien, gracias; y con Marlene, también.

EF

Portada del original polaco de Las tiendas de canela fina de Bruno Schulz.

☞ Pata coja.

Última modificación: 3 de mayo de 2025.